Les voies romaines en Ille-et-Vilaine

Le Mans - Corseul

2 - S

Voie du Mans (Vindinum) à Corseul(Fanum Martis)

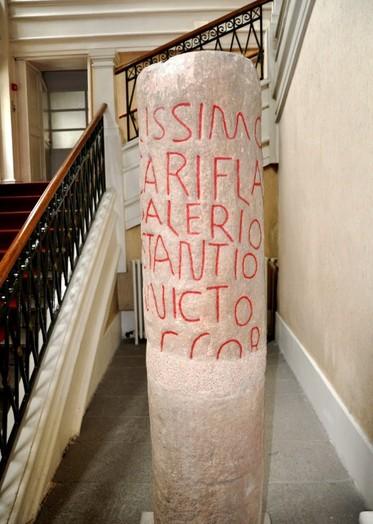

Cette voie est citée par de nombreux historiens comme avérée. Pour preuve, une borne milliaire fut trouvée en 1887, lors de la destruction de l'ancienne église du Genest-Saint-Isle (Mayenne). Elle est aujourd'hui exposée dans le hall de la mairie de Laval.

L'épigraphie de cette borne "C COR" fait allusion à Corseul, capitale des Coriosolites (1).

Venant du Mans, capitale des Cenomans, par Laval en Mayenne, la voie entrait dans le département d'Ille-et-Vilaine entre la Croixille et Princé, en franchissant le ruisseau des Epronnières sans doûte à Raillé.

la voie au nord des Plantes (Princé)

la voie au nord des Plantes (Princé)

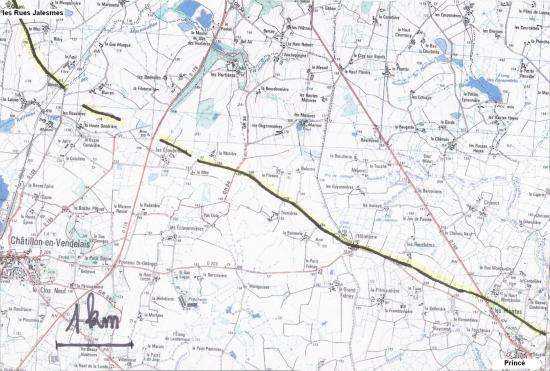

la voie de Princé aux Rues Jalesmes

la voie de Princé aux Rues Jalesmes

Elle est visible, comme limite de champs, pendant près de trois kilomètres, parallèle à la D798 de Laval à Fougères, à quelques dizaines de mètres de celle-ci, puis de la D209 qui mène à Châtillon-en-Vendelais. Elle passe au nord du village des Plantes.

Son tracé rejoint celui de la D209 à l'Hôtellerie où elle croise la voie de Fougères à Bourgon (voie 3-M).

au nord de l'Hôtellerie, fléchées en bleu, les traces d'une station routière sur la voie

au nord de l'Hôtellerie, fléchées en bleu, les traces d'une station routière sur la voie

On suit la route orientée nord-est pendant deux kilomètres puis, au sud de la Motière, la voie disparaît pendant deux kilomètres.

la voie près de Bléron

la voie près de Bléron

A Bleron, elle traverse le ruisseau des Marmouilles puis la D108 prend subitement une direction nord-nord-ouest, d'abord limite des communes de Châtillon-en-Vendelais et de Parcé jusqu'aux Rues Jalesmes, puis rejoignant la D23 entre les Rues et la Martinière. Elle arrive ensuite à Parcé par l'Epine et Plaisance.

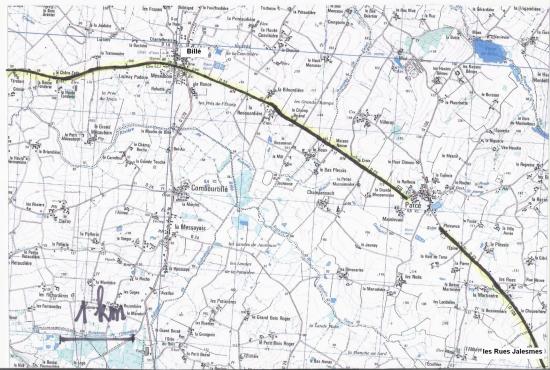

la voie de Parcé à Billé

la voie de Parcé à Billé

la voie rejoint Billé par la Maison Neuve et le Champ Briand. A l'ouest de Billé, c'est devenu un chemin vicinal orienté ouest qui se suit par le Chêne Zade et Térobert puis nord-ouest, par le Haut Chemin et la Maison Neuve, 500 m avant de rejoindre le bourg de Vendel.

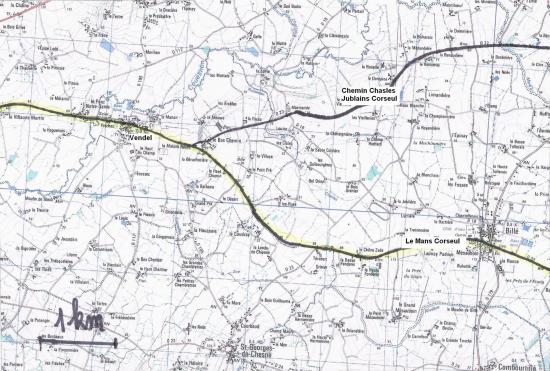

Vendel, la liaison avec le Chemin Chasles

Vendel, la liaison avec le Chemin Chasles

C'est à la Maison Neuve, en Vendel, que notre voie le Mans - Corseul fait sa jonction avec le Chemin Chasles ou voie de Jublains à Corseul (voie 2-G).

Après Vendel, on perd la trace de la voie. le Pont Notre Dame qui enjambe le Couesnon juste à l'ouest de Vendel pourrait avoir succédé à un ancien gué.

Certains archéologues ont supposé qu'à Vendel, la voie se séparait en deux voies distinctes, l'une vers Saint-Aubin-du-Cormier (2) alors que l'autre prenait la direction de Vieux-Vy-sur-Couësnon. Mais c'est peu probable, étant donné que la voie menant vers Saint-Aubin semble être la voie 1-F, de Rennes à Fougères et Lisieux. On a également signalé, à environ un kilomètre au nord de Mézières-sur-Couesnon, un chemin rural dit le Chemin Pavé et orienté de l'est-sud-est à l'ouest nord-ouest. Sur le territoire de cette même commune, près de la route de Combourg, ont été exhumées des tegulae et des briques romaines, ainsi qu'une sorte de baignoire en pierre, munie de tuyaux de plomb (3).

Mais, en toute logique, nous conserverons la même direction nord-ouest, nous restons sur la ligne des hauteurs. Depuis l'Epine (commune de Saint-Marc-sur-Couësnon), un chemin vicinal rejouint les Beauces, après avoir traversé le ruisseau d'Everre, et se continue par la Trouslanière. Puis, c'est la D22 qui conduit à Saint-Ouen-des-Alleux par la Jourlais et la Bouëxière.

A l'ouest de Saint-Ouen, nous continuons son tracé par Melleray, la Mézière, le Croisé, le Clotayet Pavée, plusieurs toponymes liés au passage d'une voie antique. La voie atteint ensuite Vieux-Vy-sur-Couësnon dont le nom vient du latin vetus vicus, le vieux bourg.

Cette commune est citée dès l'année 1030. Son église Saint-Germain, du XIème siècle, fut rebâtie sur les ruines d'un édifice plus ancien, peut-être d'origine gallo-romaine.

Diverses découvertes sur le site de la commune attestent de son ancienneté, meules gallo-romaines, cercueils mérovingiens. On voit, au nord du château d'Orange, situé à 700 m de Vieux-Vy et 600 m à l'est de la route de Gahard, d'importants restes de défenses qui font penser à un ancien camp romain. Ils occupent un plateau de 60 m de hauteur, au confluent du Couësnon et de l'Alléron, près de la voie. Ce camp est entouré d'un retranchement avec deux buttes au nord-est et au sud et il est protégé au sud-ouest par deux talus de 10 m de hauteur. Ses plus grandes dimensions sont de 500 m sur 300 m (4). Ce fort aurait pu défendre le carrefour de la voie avec celle de Rennes à Avranches (voie 1-E) ainsi que le gué permettant de franchir le Couesnon.

la butte d'Orange

la butte d'Orange

Ensuite la voie aurait pu passer près du village de la Bigotais, sur la Lande des Châteaux, à 1 600 m à l'est de Feins, sur le bord de la route de Sens. Certains archéologues pensent qu'un autre camp aurait pu défendre le croisement de la voie avec celle de Rennes à Avranches (voie 1-E). On a en effet retrouvé à cet endroit des briques à rebords et des ruines de fondations (5). De là, elle aurait gagné Feins, généralement considéré comme le Ad Fines de l'Itinéraire d'Antonin (voir explication détaillée sur voie 1-D, route du sel).

La voie aurait ensuite rejoint le bourg de Dingé. On a pensé que Dingé était un camp militaire romain : la Motte aux Anglais. On a retrouvé sur le territoire de la commune des traces d'industrie métallurgique, en forêt de Tanouarn, ainsi qu'un trésor constitué d'un vase plein de monnaies romaines des IIème et IIIème siècles (6).

Dingé, la motte des Anglais

Dingé, la motte des Anglais

Elle passait ensuite, mais ce n'est là qu'une supposition si l'on imagine suivre la même direction, au sud de Combourg, près du village du Vieux-Châtel, et auprès des mottes dites des Vieux-Châteaux, à 800 m au sud-est de la ville, sur le bord de la route de Lanrigan (7). Les lieux nommés le Châtel tirent généralement leur origine d'une fortification de l'époque gallo-romaine ou de celle du Moyen-Age. Au sud-est de l'étang de Combourg, des traces de la voie, talus et empierrements, étaient encore visibles au XIXème siècle.

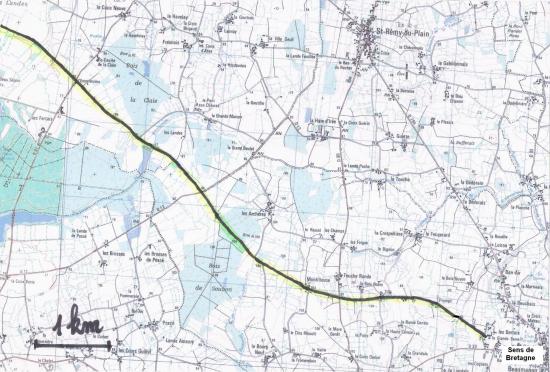

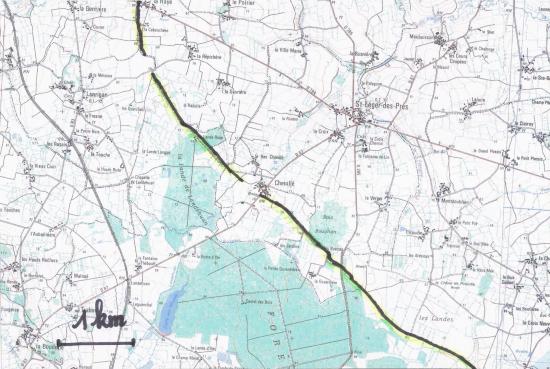

Autre possibilité, après Sens-de-Bretagne, nous rejoignons Combourg par Lanrigan en suivant un chemin rural orienté nord-ouest, pendant dix-sept kilomètres, depuis la Grande Barre (sortie ouest de Sens) jusqu'au village de la Haye, sur la route de Combourg à Saint-Léger-des-Prés. L'ancienneté de ce chemin est justifiée par son appui sur le parcellaire, tout le long de son parcours.

Quelques villages que ce chemin autait traversés : Prompt, Tillé, Montillouse, l'Entreferrière, Chenillé et la Lande Rose.

suite

suite

L'origine du nom de Combourg vient des radicaux com, le val, et born, la frontière, nous signifiant que Combourg était située à la frontière entre le peuple des Riedones et celui des Coriosolites. La cité était un centre de marché et d'artisanat . On y a découvert des ateliers de tuiles, près des Champs-Moiteaux, et des fonderies de fer. Des vestiges romains, dont un petit temple à la Haute-Boissière peuvent laisser présager d'autres découvertes urbaines, entre autres des thermes publics qui attesteraient de son importance gallo-romaine. Le site des Cinq-Chemins semble correspondre à un ancien vicus datant des premiers siècles de notre ère.

Après la vallée du Gué de Margatte, la voie aurait ensuite suivi la route départementale D794, de Combourg à Dinan, en passant par Meillac dont le suffixe ac accuse une origine gallo-romaine,acum. La paroisse est citée dès 1137 et on a repéré sur le territoire de la commune d'anciens ateliers de fonderies. La motte féodale du Tertrais, dominant toute la région, aurait une origine très ancienne (8).

Après Saint-Pierre-de-Plesguen, la voie rejoignait celle de Rennes à Corseul avant de traverser la Rance à Lehon.

RENVOIS :

(1) Le milliaire du Genest-Saint-Isle, IVeme siècle

NOBILISSIMO

CAESARI FLA

VIO VALERIO

CONSTANTIO

PF. INVICTO

G C COR

nobilissimo caesari Flavio Valerio Constantio,

p(io), f(elici) invicto, (au)g(usto),

c(ivitas) Cor(iosolitum)...

traduction : au très noble césar Flavius Valerius Constantius,

pieux, heureux, invaincu, auguste,

la cité des Coriosolites (...lieues)

(2) Notes sur l'histoire de la ville et du pays de Fougères - le Bouteiller.

(3) Notice historique sur la baronnie de Fougères - MM Bertin et Maupillé.

(4) Histoire des archives de Saint-Malo (1909). Société archéologique d'Ille-et-Vilaine.

(5) Supplément à l'inventaire des monuments mégalithiques - P. Bésier. - Géographie pittoresque d'Ille-et-Vilaine - A. Orain.

(6) Société archéologique d'Ille-et-Vilaine.

(7) Société archéologique d'Ille-et-Vilaine.

(8) Paul Banéat

.

ème visiteur

ème visiteur