Les voies romaines en Ille-et-Vilaine

1-N VOIE DE RENNES A CARHAIX

1-N

Voie de Rennes (Condate)

Carhaix (Vorgium)

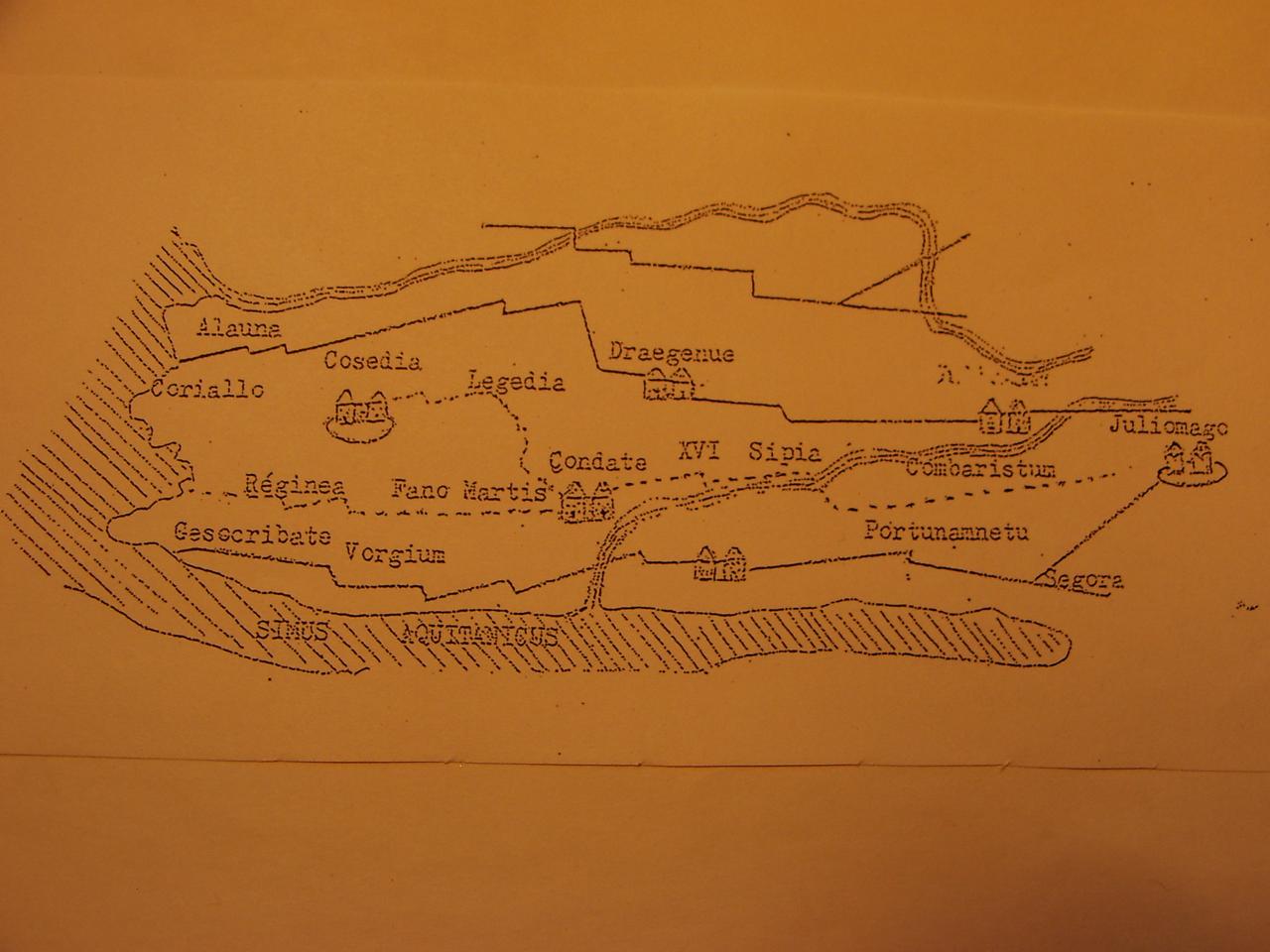

La cité de Carhaix, Vorgium, apparaît sur la Table de Peutinger (voir ci-dessous, l'extrait de la Table). Mais la voie venant de Condate, bien qu'ayant existé, n'est pas citée sur l'Itinéraire antique. Le premier qui en parlera, au XIXème siècle, est Bizeul.

Le début du parcours a longtemps été assez mal repéré. Banéat en disait : "On ne connaît dans les environs de Rennes aucune trace de cette voie".

Partant de Rennes, trois principaux trajets ont été proposés pour cette route militaire, mais aussi voie de transport du sel et du garum (1), qui conduisait après Carhaix vers les pointes ouest de la Bretagne et la cité de Gesocribate dont le site n'a pas encore été identifié : deux écoles sont partagées entre l'Aber-Wrac'h à Brest, et le Conquet, deux ports romains.

La voie quittait certainement l'enceinte gallo-romaine de Condate par la Porte Mordelaise. Selon Toulmouche, elle aurait pu ensuite suivre la direction du sud-ouest, depuis Rennes, par l’actuelle route de Lorient, vers Le Rheu puis Mordelles, en suivant le tracé de la voie 1-M, de Rennes à Quimper. A cette époque, la Vilaine n’était pas encore canalisée et les zones marécageuses en amont de Rennes furent peut-être un obstacle au passage d’une route se dirigeant vers l’ouest.

Ou alors c’est plus vers le nord-ouest que le tracé est également envisageable et, dans ce cas, la voie de Condate à Carhaix aurait pu d’abord se confondre avec celle de Corseul et d’Alet dont elle se serait détachée au sud de Montgermont, formant une boucle assez marquée, en direction du sud-ouest. C’est cette seconde hypothèse qu’ont défendu certains archéologues du siècle dernier, tel Picquenard, à savoir qu’une seule voie partait de Rennes, pour conduire vers l’ouest et le nord-ouest.

Jean-Yves Eveillard, reprenant les théories de Paul Banéat, (2), laisse plutôt une place à la logique, à savoir qu’un tracé en ligne droite pouvait partir de Rennes par Bourg-l'Evêque et la rue de Brest, puis longeait l'actuelle D125 vers Vezin, traversant son bourg pour rejoindre l’Hermitage et la Chapelle-Thouarault à travers l'ouest du bassin de Rennes.

Je vous soumets ces trois possibilités.

Premier tracé, par le sud, sans doute une autre voie :

La toponymie de nombreux lieux près de l’actuel bourg de Mordelles laisse à penser qu’une voie ancienne est certainement passée dans ses environs, contrairement à ce que laisse supposer la situation marécageuse de la région : nous avons ainsi, un kilomètre à l’est de Mordelles, le village du Grand Chemin. Puis 500 m au sud de ce même bourg la Rue du Pas, et enfin le Pâtis et le Pavail. Les noms en « rue » ou « chemin », du fait de leur toponymie, attestent généralement de l’existence d’anciens chemins. Quant à « pavail », il faut voir là une allusion aux dalles qui recouvraient certaines voies antiques.

Mais ce parcours implique que la voie continuait en direction de Bréal-sous-Montfort avant de rejoindre par le sud-est le bourg de Saint-Thurial, et dans ce cas elle correspondrait davantage à une voie se dirigeant vers Port-Louis ou Ploermel. Je l'éliminerai donc en ce qui concerne Carhaix.

Second tracé, la ligne droite :

Suivons les indications de Jean-Yves Eveillard. A partir des Trois Croix, à la sortie nord-ouest de Rennes, la voie protégée par le tertre de Saint-Cyr, aurait pu suivre la direction des villages de la Croix-Rouge et de la Ménardière. Près du Tertre, un toponyme voisin, elle conserve encore toute sa largeur sous la forme d'un chemin suivant le sommet d'un versant (et le cadastre cite une parcelle : le Courtil-Rue). Elle laisse du côté sud le bourg de Vezin-le-Coquet (3), puis rejoint tour à tour la Derouetière, Mouillemuse, le Mesnil, et la Glétière. Elle franchit un ruisseau devant la ferme de la Planche au nom évocateur, souvent rencontré le long des tracés des voies romaines. Ensuite son parcours se confond avec le chemin vicinal qui forme pendant 1,5 km la limite des communes de Vezin et de Pacé, autre preuve de son ancienneté. Suivant la même direction E.S.E., elle quitte ensuite le chemin actuel, conservant une largeur de 8 m. Elle mène à Laune-Berhaut, à la Haie-de-Terre et au Perroux. Ce dernier nom peut évoquer le radier de la voie (petrosum, le chemin empierré). Son tracé disparaît ensuite jusqu'à Launay-Thébert, en Pacé, où il se rematérialise en limite bocagère puis sous forme de vieux chemin. La voie longe ensuite le Haut-Breil puis le Bas-Breil et traverse la Flume à gué. De l'autre côté, son tracé disparaît. Non loin de là, subsistent les traces d'une motte féodale qui pouvait défendre le passage. sondage du gué de la Flume, image J.Y. Eveillard

La voie change de direction devenant E.N.E. passant devant la ferme des Communs et limitant Pacé et l'Hermitage sous la forme d'un chemin de près de 10 m de largeur. Après les Communs, on la distingue dans un champ grâce à son bombé caractéristique ( 9,5 m de large). Le chemin moderne se trouve plus au sud. On laisse au nord le Châtellier pour traverser la partie nord du bourg de l'Hermitage (4). La voie disparaît ensuite dans le paysage jusqu'au sud de l'ancien manoir de Marigné (5). On franchit ensuite la rivière la Vaunoise et la voie de chemin de fer puis un vieux chemin inutilisé passe près de la maison de Richeu et devant la Rouairie. La voie disparaît jusqu'à la Chapelle Thouarault où elle serait passée devant l'école puis l'église. On retrouve son tracé quelques centaines de mètres plus loin, à la Salle.

Troisième tracé, par le nord-ouest, après s'être détachée de la voie vers Corseul :

Plus au nord encore, un tracé a été envisagé par le Pont-de-Pacé, Saint-Gilles et Breteil : sur la route de Saint-Gilles à Parthenay-de-Bretagne, à deux kilomètres au nord-est de Saint-Gilles, un chemin de 800 m de longueur mène jusqu’à Haute-Place. Il est reconnu à cet endroit sous le nom de Grand-Chemin. La voie aurait ensuite traversé le ruisseau de la Cotardière, soit à Haute-Place, soit plus probablement au Champ de Feu. Puis elle aurait obliqué fortement en direction de Breteil afin d’éviter les bas-fonds humides qui s’étendaient à cette époque au nord de Montfort, et qui servirent de protection à la forteresse médiévale.

Continuant dans cette même direction, on pourrait ensuite retrouver notre voie au Portail, puis à la Croix-Rouge, nom qui évoque une croisée de chemins, la terminaison rouge laissant penser à une habitation d’époque gallo-romaine. Les constructions de cette époque étaient souvent en brique rouge avec une toiture de tuiles, ce qui nous a donné des noms comme Maison-Rouge, Ville-Rouge, Croix-Rouge ou Carrouge... La voie aurait ensuite longé la rive sud de l’étang de la Motte, sur une chaussée servant de retenue à la rivière de la Vaunoise, au lieu-dit la Motte-Henri, et elle aurait rejoint le bourg de Breteil.

Après le bourg de Breteil, nous trouvons le lieu-dit le Pavé du Léez qui pourrait être encore une allusion à la voie. Mais il est possible que ce tracé soit moins ancien que la voie et qu'il ne date que du Moyen Age, tout comme la paroisse de Breteil citée pour la première fois en 1122.

Je signalerai entre Bédée et Montfort le village de la Haie-Pavée qui pourrait indiquer encore une autre direction, mais c’est peu probable. Il s’agirait plutôt du vestige d’une autre voie orientée nord-sud, et joignant Léhon à Vannes.

Nous remarquerons également un curieux tracé parallèle à celui-ci, depuis le bourg de Saint-Gilles (6) jusqu’à celui de Breteil : un chemin encore existant conduit de la Haie-Gilles à la Vigne, en passant par la Ponterne. Ensuite, en droite ligne vers l’ouest nous rencontrons les lieux-dits la Porte, la Croix d’Alliance, Launay-Varoul puis Launay-Villeneuve. Ensuite, comme chemin rural, ce chemin se suit sur une longueur de deux kilomètres, depuis les Sentiers jusqu’au sud du bourg de Breteil.

Suite du parcours :

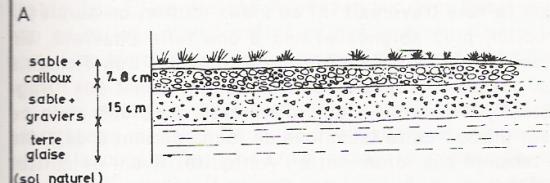

Revenons au tracé de Jean-Yves Eveillard. Au lieu-dit la Salle, à la sortie ouest de la Chapelle-Thouarault, on en a exhumé un tronçon de la voie de Rennes à Carhaix dans une pièce de terre. L’empierrement avait environ un mètre d’épaisseur. C'est à la Salle que Jean-Yves Eveillard place l'intersection de la voie avec un axe nord sud qui atteindrait, par saint-Gilles, la région de Dol, et Guérande au sud. Est-ce une piste protohistorique, une route du sel ? Dans le cadastre, certaines parcelles s'appellent la Rue, la Barre, le Chemin Rehannais (lire Rennais ?).

Depuis la Salle, la voie vers Carhaix se confond avec la D30 sur un kilomètre, puis forme la limite des communes de Breteil et Cintré. La route actuelle tourne à la Guillaumerie mais la voie continue tout droit sur 3,5 km par le Bois-Ramé, la Haie-Gilles. Ce tronçon a été reconnu par la photo aérienne. Le passage à gué du Meu aurait pu se faire dans le prolongement, au Plessis-Cohan.

A la Haie-Gilles, des récents travaux d'adduction du gaz naturel, en 2008, ont permis de faire apparaître le hérisson en pierres de quartz blanc de la voie, à l'intersection de la route menant de Talensac vers le village de la Grande Porte, avec celle allant de la Chapelle-Thouarault à Montfort.

Un autre gué est possible. Depuis la Haie-Gilles, la voie aurait suivi plus longtemps l'actuelle route D30, puis se serait infléchie vers la gauche, en direction du village du Magois, puis au sud vers le Pierray. En ces deux endroits, des fragments de céramiques datant des IIème et IIIème siècle ont été exhumés. La toponymie des nom de Magois et Pierray peut nous indiquer le tracé de la voie : Pierray (empierré) indique le type de construction, et le gois, c'est le gué, le passage.

Au Magois, on aperçoit encore dans le Meu, en travers de la rivière, les monolithites en schiste rouge qui formaient l'assise de l'ancien gué.

Gué du Magois, sur le Meu.

Il s’agissait à l’origine d’un alignement de gros blocs noyés dans un entassement des pierres plus petites, sur une hauteur de 70 cm environ, afin d’obtenir une digue avec un déversoir. Ce système permettait, quelles que soient la saison et la quantité d’eau, de laisser la chaussée ouverte à la circulation, cela avant qu’un premier pont de pierre, érigé à l’abbaye Saint-Jacques, ne permette de franchir le Meu à sec. Seuls les énormes blocs de l’ancien gué ont résisté au lavage par la rivière et on peut retrouver dans son lit, quelques dizaines de mètres en aval, les plus petites pierres du gué.

Celui-ci sera abandonné au Moyen Age pour être remplacé par des ponts en amont, d’abord celui de l’abbaye Saint-Jacques, dont l’importance grandissante supplantera le passage primitif, puis celui situé à l’ancien moulin de la Harelle, et enfin celui qui donnait accès à la ville de Montfort, à l'emplacement de l'ancienne Porte de Coulon (aujourd'hui rue des Dames).

Après la traversée du Meu, la voie passait par la ferme du Plessis-Cohan puis s'attaquait aux hauteurs. Un tronçon en existe encore dans la forêt. Il sera plus tard délaissé au Moyen Age, remplacé par un nouveau chemin, dit des Buttes de la Harelle, en face du pont de l’Abbaye. La preuve de cette désaffectation se retrouve dans la toponymie du lieu-dit le Magois, littéralement, le mauvais gué, celui qu’il faut éviter de prendre.

A Talensac, le village du Châtelier, juste à l’est du bourg, et en surplomb du Meu, évoque la fortification gallo-romaine qui protégeait autrefois la voie. Le site de Talensac fut occupé depuis la plus haute antiquité. Les rois Judicaël et Erispoé y auraient établi leur résidence du VIIème au IXème siècle et ils firent édifier une forteresse par-dessus les vestiges de l’ancien castellum romain. Le suffixe ac du nom de Talensac est d’origine latine. Certains auteurs pensent que la traversée de la rivière aurait pu être à cet endroit, au lieu-dit le Moulin des Grandes Planches (7). D'autres ont préféré voir le site du Plessis-Cohan.

Revenons au tracé de la voie qui pénètre en territoire coriosolite. Au niveau de la ferme des Vaux du Meu, du côté opposé de la route, un chemin de terre monte dans la forêt pendant 800 m vers l'ouest, et est généralement reconnu comme étant un tronçon de l’ancienne voie romaine de Rennes à Carhaix. Au niveau de l’ancien Prieuré de Saint-Lazare (XIIème siècle), il se continue sous la forme d’un chemin vicinal, passe ensuite près des villages du Haut-Chemin, de Beaumont, et de la Lande Beaumont, d’où l’on domine Montfort. C’est à cet endroit que se trouvait l’ancienne paroisse de Coulon, à l’origine sans doute de la cité médiévale de Montfort. A cet endroit la voie croise la voie 2-J, de Nantes à Corseul.

Un premier château aurait existé à Montfort au VIIIème siècle, au Gué des Moulins. De l'époque romaine, une petite villa rurale a été découverte sur le site des Batailles, emplacement de l'actuel lycée, ainsi que des vestiges de thermes qui ont été repérés près du confluent du Meu et du Garun. Tout cela peut prouver l'occupation ancienne de Montfort.

Yves Breton, historien breteillais a d'ailleurs cru voir le passage de l'ancienne voie romaine par l'abbaye Saint-Jacques puis par la ville de Montfort. Je le cite : "Un manuscrit du XVIIème siècle décrit le chemin conduisant de l'abbaye à Montfort comme étant pavé depuis le Moyen-Age. Or, sous l'ancien régime, les villes modestes comme Montfort en dehors de leur enceinte urbaine, n'étaient jamais pavées." Puis il ajoute : "La description donnée pourrait alors correspondre à une portion gallo-romaine encore utilisée à l'époque féodale." Est-ce bien le tracé de la voie où s'agit-il d'un deuxième axe rendu nécessaire au XIIIème siècle par l'importance grandissante de Montfort, avec son marché permettant l'acheminement des productions de l'abbaye?

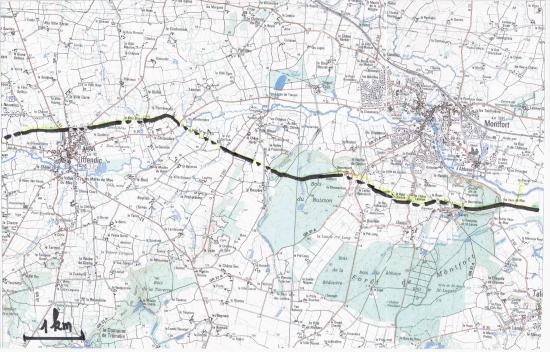

Alors, gardons la voie sur les hauteurs parallèles au Meu, au sud de Montfort, ce qui est très compatible avec les anciens tracés romains ; après sa traversée de Coulon dont trois parcelles portent toujours le nom de Grande Vieille Rue, elle rejoint le Bois du Buisson, forêt qu’elle traverse d’est en ouest, depuis le village de Beauregard.

la voie de Montfort à Iffendic

Cette situation en hauteur est la caractéristique des voies romaines qui suivaient les lignes de crête, sur des sols stables et secs. Grâce à ce tracé, on évitait ainsi les étendues marécageuses ou en tous cas inondables la vallée de Montfort, pendant les premiers siècles de notre ère. On reconnaît encore aujourd’hui la voie romaine pendant toute la traversée est-ouest du Bois du Buisson, à l’ouest de Montfort, sous la forme d’un chemin forestier profondément empierré et flanqué de deux talus puis des deux fossés caractéristiques parfois encore reconnaissables On peut même à deux endroits observer les ornières laissées par l’usure dans les affleurements de schiste rouge, et correspondant au frottement des cercles de fer des roues des charrettes.

Bois de la Roche, rails (ornières) formés par les charrettes dans le schiste rouge

Après la forêt, la voie passe 500 m au nord de la ferme de la Bouyère, traverse le ruisseau de la Fléchais et se continue en direction du bourg d’Iffendic. Près du lieu-dit Travan, le long de la D263, dans une pièce de terre en pente, exposée à l’est, venant de l’orée du bois du Buisson, une bande de 7 m de largeur, sur une longueur de 350 m, a été oubliée par les cultures, entre deux prairies. Cette bande de lande, preuve d’un sol pierreux, est délimitée par deux talus en partie arasés. Elle nous indique la direction de la voie.

De l’autre côté du chemin vicinal, un autre chemin se suit pendant 200 m. Il rejoint le Val de l’Isle (8), au bord du ruisseau de Trémelin. On pourrait peut-être y voir les traces d’un ancien passage à gué. Puis, 300 m plus à l’ouest, nous arrivons à la Ville Ea (9) sur les bords du Meu, où se faisait sans doute l’ancienne traversée de la rivière. Un peu plus loin, toujours dans la même direction, de l’autre côté de la route qui mène à Iffendic, l’étrange découpage cadastral des villages de la Pommeraie et de la Chicaudais, en toutes petites parcelles carrées, avec un ensemble qui forme un grand carré entouré de chemins, peut nous laisser envisager un habitat très ancien.

La voie coupe ensuite un autre ruisseau. Puis on la suit sous la forme d’un chemin de terre, connu dans la tradition sous le nom de Chemin Vert ou Rue-Menet, et encore large de 8 m à 10 m, dont on aperçoit de chaque côté les levées. Elle continue jusqu’au calvaire à l’entrée nord d’Iffendic (route de Bédée, en haut de la côte).

Il serait intéressant d’étudier la partie est du chemin, en partie détruit par un lotissement, car il suit exactement la même direction que les morceaux de la voie précédemment cités. Ceci faisait passer la voie, non pas par Iffendic et sa grande rue, mais par le nord du bourg. Certains archéologues pensent d’ailleurs que la paroisse primitive d’Ilfantic se serait trouvée au nord de l’actuelle Iffendic, sur ces hauteurs (10). Des découvertes archéologiques récentes semblent nous le confirmer : d'importantes quantités de fragments de tegulae et de céramiques ont été découverts dans ces environs sur les parcelles de la Rue Piou, des Boissières et de la Molinais.

C'est à cet endroit que notre voie devait croiser celle de Vannes à Alet, voie 2-P. Eveillard situe plutôt cette intersection au lieu-dit le Bois-Briand.

Iffendic fut peuplée dès le néolithique - menhir de la petite-Barre (au sud du bourg)

La voie arrivant de Montfort, au nord-est d'Iffendic

En résumé, nous obtenons le Magois en Breteil, le gué duPierray, les Vaux-du-Meu, puis les hauteurs sud de Montfort, Saint-Lazare, Beaumont, le Rocher de Coulon, Beauregard, la traversée ouest-est du bois du Buisson, le gué du Val-de-l’Isle, le gué de la Ville Ea, la Chicaudais au nord d’Iffendic, sur les hauteurs. Cela nous donnera les derniers vestiges apparents du tracé de la voie, et ce sur un parcours de huit kilomètres. La voie arrive ensuite à une patte d'oie et, là, on hésite sur la direction à suivre. La branche qui part vers le sud-ouest franchit à nouveau le Meu, et se suit par tronçons successifs à la lisière nord de la forêt de Paimpont par les communes de Saint-Gonlay, Bleruais, Muel, Gaël, Mauron. Il pourrait s'agir de la voie que Marsille signale dans le Morbihan, conduisant vers Aquilonia (11) puis Carhaix.

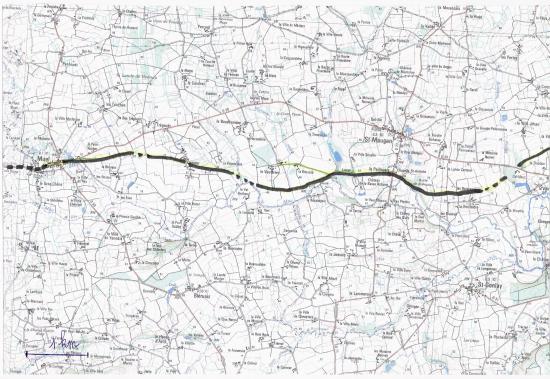

la voie d'Iffendic à Muel

La voie traversait le Meu près du Gué-Martin (12) puis le Plessis, recoupait le Meu, deux kilomètres à l’est de Muel, par un autre gué, encore existant. Longeant la route actuelle, elle suivait le bas du bourg de Saint-Maugan en croisant la route D71, vers Saint-Malon à 200 m du bourg, près de la chapelle Saint-Antoine. (Il est intéressant de savoir que souvent des édifices religieux chrétiens ont remplacé les temples païens qui se dressaient sur le bord des anciennes voies romaines). Juste avant Muel, se trouve un gué sur le Meu, à La Ville-ès-Ray, ce qui pourrait montrer un tracé légèrement plus au sud jusqu’à la forêt des Landes de la Haie Belouan, au nord de Mauron : à la lisière nord de la forêt, nous trouvons la Rue et un kilomètre au sud de la Rue, la Haie de Gaël, la Ville-Pierré, puis la Ville-Caro. La toponymie de ces lieux indique le passage d’un vieux chemin qui aurait rejoint ensuite le Pont-Ruelland (13).

A la Paillouais, le chemin se continue vers l’ouest en direction de Bléruais. Il traverse le parc du château de la Basse-Ardaine, puis franchit le Meu au gué de la Rousselaie. Le tracé disparaît ensuite jusqu’à l’entrée est du bourg de Muel.

Muel, gué sur le Meu.

Muel, gué sur le Meu.

Deux kilomètres à l’est de Muel, le gué au Pont-Guillet, et plus près celui de la Ville-ès-Ray. Légèrement au sud, notons aussi le lieu-dit la Noë des Châteliers, peut-être une allusion à une fortification le long de la voie. La voie rejoint ensuite la forêt de la Haie Belouan, en passant un kilomètre au sud de Gaël. A cet endroit, on retrouve l’itinéraire précédent. Si à la patte d'oie, nous suivons la branche nord-ouest, la voe coupe la route d'Iffendic à Saint-Méen, la longe comme limite de champ, jusqu'à la Ville-au-Vêque où le cadastre cite une parcelle la Vieille Rue. Elle traverse les villages de la Croix-Tardais, de la Ville-Gravelle (14) épousant le tracé de la route actuelle. Elle la quite ensuite, suivant alors la limite des communes d'Iffendic et de Boisgervilly par la Vallée, Séverin. Noter à cet endroit le carrefour de la Croix-Chemin.

Pour accéder à la suite de la voie de Rennes à Carhaix, voir ci-dessous dans "sous-rubrique Carhaix"

.

.

.

.

.

ème visiteur

ème visiteur